ドラッグラグ再拡大の兆し 希少疾患、新興と連携不足

海外で承認された新薬の国内承認が遅れる「ドラッグラグ」が、希少疾患の分野で再び拡大し始めているとの研究結果を、星薬科大や名古屋市立大のチームが5日付で発表した。近年、新薬開発の中心となっている米国のスタートアップ(新興企業)と日本企業が早い段階で連携できていないのが主な要因と指摘している。

希少疾患は患者数の少ない病気で、米国では20万人未満、日本では5万人未満と定義される。世界に約7千あり、命に関わるものが多いが、治療法があるのは5%未満という。

チームは、2005~21年に米国で承認された希少疾患薬243種類の日本での開発状況を分析。10~12年には4年以上の遅れがあったが、厚生労働省が承認審査を迅速化したほか、外資系の大手製薬企業が日本での臨床試験を積極的に進めた結果、16~18年には差が195日に短縮した。

しかし19~21年には261日と再び拡大に転じていた。日本に開発拠点を持たない米国の新興企業が開発する薬が増える中、米国での開発がある程度進んでから日本に導入する事例が多くなっている。

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

全国のニュース 「医療」記事一覧-

政府、高額療養費上げを修正へ 長期治療に配慮で調整

共同通信

-

生殖補助医療法案、今国会提出へ 出自を知る権利の保障目的

共同通信

-

厚労相、患者と面会意向 高額療養引き上げ反対巡り

共同通信

-

がん患者、治療継続に不安訴え 高額療養費引き上げは「残酷」

共同通信

-

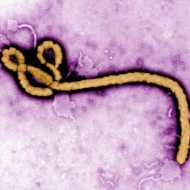

ウガンダでエボラ出血熱が発生 看護師1人死亡

共同通信

-

政府、発達障害の相談体制整備へ 子や家族、地域連携で支援

共同通信

-

インフル流行、ピーク越え 前週比0・6倍、警報は継続

共同通信

-

「異種移植」若者7割が好意的 動物の臓器を人に、厚労省が調査

共同通信

-

新型コロナ、今なお死者増加 WHO緊急事態宣言から5年

共同通信

-

米、HIV治療の支援停止か 死亡リスク増とWHO懸念

共同通信