出自の開示、運用見えず<ゆりかご15年>連載 第6部⑦

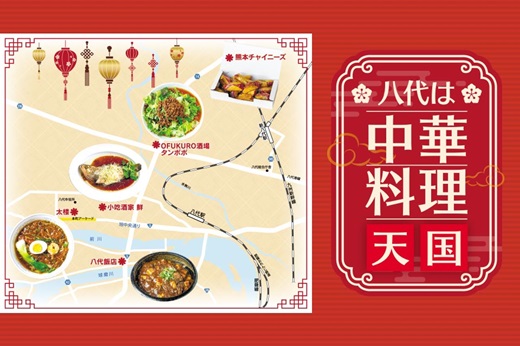

「名乗る必要はありません。あなたは仮名で話すことができます。あなたの質問に答え、次のステップに導きたいと思っています」。フランクフルト(ドイツ)の西に位置するウィースバーデンにある4カ所の妊娠葛藤相談所が、内密出産を望む女性たちに渡す書類にはこう書いてある。

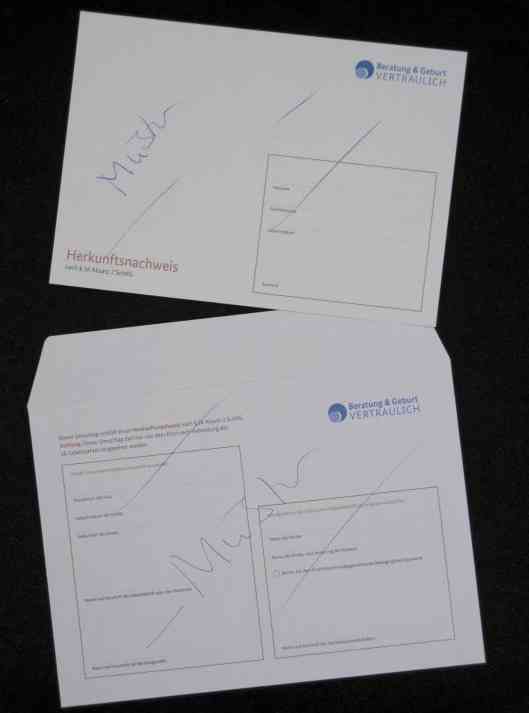

女性たちは、本名と生年月日、住所を記した出自証明書にサインし、封をして残す。表には、対応した妊娠葛藤相談所やドイツ家族省が女性の仮名、子どもの名前や生年月日などを記入し、封筒は同省が保管。子どもが16歳になれば、開示を求めることができる。

ただ、一律に開示するかどうかは、現時点では決まっていない。封筒の表には、母親が開示に同意しているかどうかを書き込む欄がある。母親は開示しない選択もできる。内密出産制度が導入されたのは2014年。生まれた800人以上の子どもは、まだ誰も開示できる年齢に達していない。

ウィースバーデンの妊娠葛藤相談所「ドーヌム・ビテ」のメラーさんは、出自を知りたい子どもが連絡を取ってくることを予想しているが、「われわれ自身も分からないことが多い」と明かす。「養子縁組を調整する機関が主に対応するのではないか。出自を開示するかどうかも、家庭裁判所などが判断するのだろう」

同国の内密出産に詳しい千葉経済大短期大学部の柏木恭典教授は「どれほどの開示請求があるか分からず、母子の意見が対立するかもしれない部分はある。しかしそれを『法の不備』と捉えず、目の前にいる困難を抱える母子を救うことを選んだ」と解説する。

2000年に民間団体が始めたベビークラッペ(赤ちゃんポスト)の取り組みも法的根拠はなく、賛否は分かれる。09年、ドイツ倫理審議会は「子どもの出自を知る権利が保障されていない」として廃止を勧告。その後、内密出産を法制化した。

フランクフルトの東、ハーナウにある病院「セントビンセント・クランケンハウス」。正面玄関の奥、少し目立たない場所にクラッペがある。21年間で24人の赤ちゃんが預けられ、2人が生みの親の元に返っていった。過去30年で匿名で5人ほどが出産し、内密出産の事例はない。

運営団体のヘレンブランドさんは「匿名出産もクラッペも、法は認めないだろう。ただ22年間、反対しないということは、認めていることと同じ」。ドイツ青少年局とも協力し合っているといい、「無法地帯ではない」と強調する。

同病院のベルク看護師長は、匿名性を守ることで「早い段階からの相談につなげ、ぴったり合った支援を示すことができる」と話す。クラッペや内密出産は、「子どもが寒空の下で亡くならないための、最後の受け皿」だと位置付けている。(「ゆりかご15年」取材班)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツTHEMES

こうのとりのゆりかご-

みんなが幸せになれる社会に 「子ども大学くまもと」理事長の宮津航一さん(21)【思い語って】

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会、3月21日に報告書公表へ 出自情報の保存や開示方法など

熊本日日新聞

-

「子ども大学」2年目の第1回講義、3月2日に崇城大で 「ゆりかご」の宮津さん理事長

熊本日日新聞

-

内密出産、法制化の課題探る 国会議員ら東京で勉強会

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会の報告書、25年3月に公表延期 「さらに議論深める」

熊本日日新聞

-

「内密出産」初事例から3年で計38件に 九州以外が6割超 熊本市の慈恵病院

熊本日日新聞

-

妊娠悩み相談は計2113件 熊本県や市、慈恵病院の24年度上半期 「思いがけない妊娠」が最多

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」一定の匿名性を容認 熊本市の専門部会、慈恵病院の質問状に回答

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」や内密出産の出自情報開示、18歳目安に検討 「知る権利」検討会が最終会合 12月末までに報告作成へ

熊本日日新聞

-

母親の情報開示を巡り議論 熊本市の慈恵病院で第10回検討会、年内にも報告書とりまとめ

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。