支援必要な母子 いる限り<ゆりかご15年>連載 第6部⑧

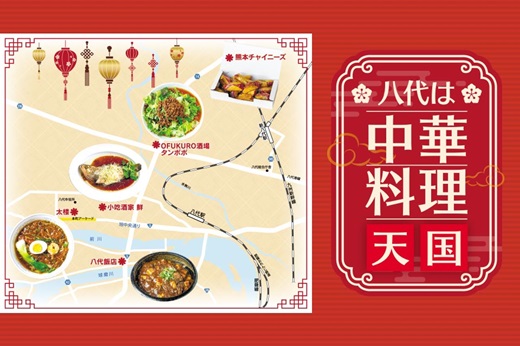

5年ほど前、ドイツ中部・バートホンブルクの病院「ホッチハウス・クリニケン」にあるベビークラッペ(赤ちゃんポスト)に、バスタオルにくるまれた女の子が預けられた。へその緒は、母親とみられる髪の毛が付いたままのヘアバンドで結ばれていた。

焦げ茶色のふさふさした髪に、しっかりした眉毛。駆けつけた助産師長のカティアさんはルイーザと名付けた。家族に迎えた養父母が2年前、インターネットでカティアさんを探し当て、交流が始まった。ルイーザという名前は、セカンドネームとして使われていた。

「しっかり根を張って生きてほしい。その根は養父母と、勇気を持ってクラッペに連れて来た生みの親が与えてくれた」。カティアさんはルイーザに改めてメッセージを送った。

預けられる赤ちゃんの人生は「空っぽの状態から始まる。難しいスタートだ」とカティアさんは語る。だからこそ病院では、赤ちゃん自身に「自分は大切な存在」だと知ってもらい、生きていく土台を築くために、最初のメッセージとして名前を贈るという。

「捨て子を推奨する格好となっているクラッペは反対意見もあり、ドイツでも議論の対象だ」と同病院のゲッチ医師は認める。それでも、赤ちゃんの遺棄事件を防ぐ歯止めになっており、「社会のメリットだ」と言い切る。

2000年に初めてクラッペを設置したハンブルクの団体「シュテルニパーク」は20年、節目に合わせて公式見解を出した。子どもの出自を知る権利と母親が求める匿名性という、「相いれない、矛盾した問題から、法的に認められた内密出産という(新たな)可能性が生まれた。これも一つの成果だ」。

これまでドイツ全土のクラッペに預けられた赤ちゃんは400人以上。チーム長のゲルトナーさんは「赤ちゃんを手放さなければならなかった母親が落ち着いて、連絡を取ってくれて支援につながることが大切」と力を込める。団体には22年間で57人が預けられ、3分の2の母親が連絡してきたという。

内密出産と異なり、法的根拠がないクラッペだが、「一人でも必要としている女性がいる限りやめるつもりはない」と、ゲルトナーさんは断言する。「もっと大切なことは、(クラッペがある施設には)はるかに多くの女性が頼りにする相談電話があること。追い詰められた妊婦に寄り添うことが必要なのです」。預け入れられた人数より、相談に結びつくことの重要性を説く。

母親が求める匿名性と子どもの「出自を知る権利」という矛盾を乗り越え、家族などを頼れない母と生まれた子をどう支えるか。赤ちゃんポストや匿名出産に取り組むドイツやフランスでは、今も模索が続く。(この連載は林田賢一郎が担当しました)=第6部終わり

※第7部は「家族」について考えます。

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツTHEMES

こうのとりのゆりかご-

みんなが幸せになれる社会に 「子ども大学くまもと」理事長の宮津航一さん(21)【思い語って】

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会、3月21日に報告書公表へ 出自情報の保存や開示方法など

熊本日日新聞

-

「子ども大学」2年目の第1回講義、3月2日に崇城大で 「ゆりかご」の宮津さん理事長

熊本日日新聞

-

内密出産、法制化の課題探る 国会議員ら東京で勉強会

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会の報告書、25年3月に公表延期 「さらに議論深める」

熊本日日新聞

-

「内密出産」初事例から3年で計38件に 九州以外が6割超 熊本市の慈恵病院

熊本日日新聞

-

妊娠悩み相談は計2113件 熊本県や市、慈恵病院の24年度上半期 「思いがけない妊娠」が最多

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」一定の匿名性を容認 熊本市の専門部会、慈恵病院の質問状に回答

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」や内密出産の出自情報開示、18歳目安に検討 「知る権利」検討会が最終会合 12月末までに報告作成へ

熊本日日新聞

-

母親の情報開示を巡り議論 熊本市の慈恵病院で第10回検討会、年内にも報告書とりまとめ

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。