母の決断、心身休ませ対話 <ゆりかご15年>連載 第5部「知られず産みたい 『内密』の波紋」④

慈恵病院(熊本市西区)で「内密出産」を選択したのは7人。精いっぱいの愛情を注ぐように母乳を与える人、保育器に入ったわが子を入院最終日にようやく抱っこして号泣する人…。子どもへの愛情との間で揺れ動きながらも、全員が特別養子縁組に託す申述書を残した。

内密出産が制度化されているドイツでは、妊婦の相談には病院ではなく外部の相談所が対応する。相談員はさまざまな選択肢や支援方法を提示し、本人の決断をサポートする。

ドイツの内密出産に詳しい奈良大の床谷文雄教授(家族法)は、慈恵病院が医療と相談対応の両方を担う現状を、「新しい試みで理解者が少ない中ではやむを得ない」とした上で、「安易に内密出産に導いたとの疑問を持たれかねない」と懸念。病院の外部に相談機関を設けることを提案する。

国も9月末に示したガイドライン(指針)で、女性が決断する場に第三者の参加を求めた。「病院は妊婦に身元を明らかにするよう説得」する必要があり、行政機関の同席を「望ましい」とした。熊本市はこれまで7人全員と会っているが、「いつでも連絡してほしい」と相談を促す短時間の面会にとどまっている。

女性が自ら育てるか、養子に託すか決断するまで、関係者はどう支えるのか。熊本乳児院(中央区)の助産師、北村文恵さん(45)は「最低でも産後1カ月、子どもと過ごして考えてほしい」と話す。

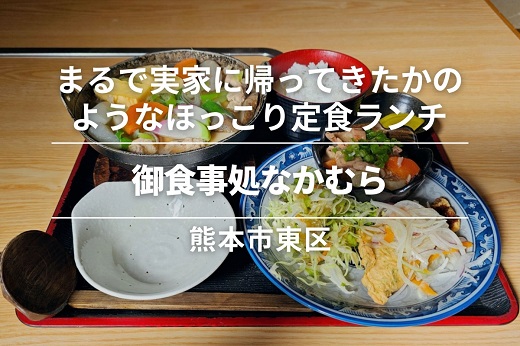

同乳児院は予期せぬ妊娠をした女性の相談対応や居場所の提供を行う。女性が身を寄せている間、北村さんたちは実家のような居心地の良さを目指す。家事を手伝い、子どもとの関わり方がうまくなれば褒める。

身を寄せたある30代女性は出産直後、「子どもは育てられない」と言い張った。しかし、子どもと一緒に過ごすうちに「かわいい」と愛情を抱き始めた。結果的に養育里親に預けると決めたが、養育先が決まるまで面会を続けた。「この2カ月がなければ、この子を思い出すこともなかった」と話したという。

妊娠葛藤相談に応じるNPO法人ピッコラーレ(東京)の社会福祉士、松下清美さん(64)は「たとえ10日でも自分に向き合い、思いを吐き出すプロセスが大切」と力を込める。同NPOでは、1人の女性に対し、助産師や公認心理師ら複数の相談支援員のチームで対応。担当が1人だと、考えの偏りが出る恐れがあるためだ。

ある女性は、友人や交流サイト(SNS)で知り合った男性の家を転々としていた時に妊娠が分かり、同NPOに身を寄せた。

女性は心身を休めながら、松下さんたちと対話を重ねた。親から虐待を受け、仕事がうまくいかなかった過去を振り返った上で、今後の生活を思い描き、子どもを特別養子縁組に託すことを決めた。「一人で考えず、私たちとやり取りする過程で自分の考えが整理され、納得できる方向に進む」と松下さん。

多くの女性を支えてきた経験から、松下さんは「内密出産が必要な人はいる」としつつも、女性たちが出産間際に来院したり、直後に病院を離れたりする現状を心配する。「せめて1カ月は休息できる場所があった方がいい。体を休めて初めて、いろいろなことを考えられる」(「ゆりかご15年」取材班)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツTHEMES

こうのとりのゆりかご-

みんなが幸せになれる社会に 「子ども大学くまもと」理事長の宮津航一さん(21)【思い語って】

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会、3月21日に報告書公表へ 出自情報の保存や開示方法など

熊本日日新聞

-

「子ども大学」2年目の第1回講義、3月2日に崇城大で 「ゆりかご」の宮津さん理事長

熊本日日新聞

-

内密出産、法制化の課題探る 国会議員ら東京で勉強会

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」など出自を知る権利検討会の報告書、25年3月に公表延期 「さらに議論深める」

熊本日日新聞

-

「内密出産」初事例から3年で計38件に 九州以外が6割超 熊本市の慈恵病院

熊本日日新聞

-

妊娠悩み相談は計2113件 熊本県や市、慈恵病院の24年度上半期 「思いがけない妊娠」が最多

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」一定の匿名性を容認 熊本市の専門部会、慈恵病院の質問状に回答

熊本日日新聞

-

「ゆりかご」や内密出産の出自情報開示、18歳目安に検討 「知る権利」検討会が最終会合 12月末までに報告作成へ

熊本日日新聞

-

母親の情報開示を巡り議論 熊本市の慈恵病院で第10回検討会、年内にも報告書とりまとめ

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。