「買い物困難」3割弱 熊本県内の高齢者、全国平均上回る【平成の大合併20年・まちとくらしの現在地 第2部「買い物環境」】

「平成の大合併」から20年が経過した県内各地の現状を描く「まちとくらしの現在地」第2部は、「買い物環境」について特集する。

◇ ◇

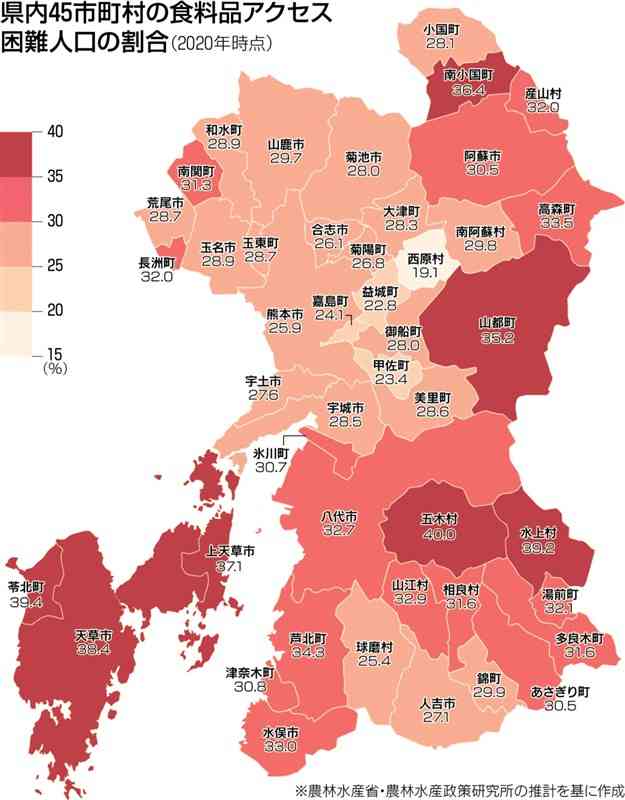

高齢化の進展や1990年代の大型小売店の出店規制緩和による地元スーパーの廃業、公共交通網の縮小などにより、「平成の大合併」が始まった20年ほど前から「買い物困難者」の増加が社会問題化している。農林水産省の推計では、2020年時点の熊本県内の高齢者(65歳以上)に占める「食料品アクセス困難人口」の割合は28・9%。全国平均を3・3ポイント上回っている。

食料品アクセス困難人口を県内の市町村ごとに見ると、割合が最も高かったのは、五木村の40・0%。苓北町が39・4%、水上村が39・2%で続いた。最も低かったのは西原村の19・1%だった。

熊本日日新聞が17日までにまとめた、県内45市町村への「買い物アクセス問題」のアンケートでは、「買い物支援策を実施している」と答えたのは7割超の34市町村だった。「実施を検討している」は6市町村。「実施していない」とした5市町村も、支援策が「必要」「どちらかといえば必要」と回答した。全市町村が住民の買い物環境に関し、課題意識を持っていることが浮き彫りになった。

◆住民高齢化、細る公共交通…民間へ業務委託も 市町村、支援に腐心

熊本県の2024年の高齢化率は32・6%で20年前より9・4ポイント上昇した。熊本日日新聞社が県内の商工会と商工会議所に調査した24年の会員数(商店や中小企業など)は、「平成の大合併」が始まる直前の03年に比べ1割減少。さらに路線バスの廃止やタクシー会社の撤退といった公共交通網の縮小も進む中、各市町村は「買い物困難者」の支援に頭を悩ませている。

熊日の県内45市町村を対象にした「買い物アクセス問題」に関するアンケートで、全市町村が背景(複数回答)として挙げたのは「住民の高齢化」。「公共交通機関の脆弱[ぜいじゃく]さ」が6割、「地元小売業の廃業」が5割、「単身世帯の増加」が3割だった。

買い物支援策を「実施している」と答えた34市町村に支援策を尋ねたところ(複数回答)、「コミュニティーバス、乗り合いタクシーの運行などへの支援」が7割で最多。「移動販売車の導入・運営に対する支援」が5割、「宅配、ご用聞き、買い物代行サービスなどへの支援」が3割で続いた。

支援策に取り組む市町村に実施方法も聞いた(複数回答)。トップは「民間事業者への業務委託」で5割、「民間事業者への支援」が4割、「市町村自らが実施」と「市町村と民間事業者が共同で実施」がそれぞれ2割だった。

アンケートからは限られた公共交通網を活用し、民間と連携して買い物困難者の支援に腐心する市町村の姿が浮かんだ。

一方、自由記述には「移動販売は赤字で(民間事業者に)取り組んでもらえない」「地域インフラ全体の問題で一つだけ対応しても解決しない」「自治体独自の財源でできることは限られている」といった切実な意見が寄せられた。

高齢者の買い物が困難になれば生鮮食品を食べる機会が減り、栄養バランスが偏って健康状態を悪化させる恐れもある。国は移動販売車の導入や店舗への交通手段の確保などに対する交付金を用意している。しかし、人口密度が低く、経済効率が悪い地域の買い物困難者を減らす取り組みは道半ばと言える。

熊日のアンケートは昨年10月までに、各市町村がオンラインの回答フォームに直接入力する方式を用いて実施した。(地方都市圏取材班)

◆食料品アクセス困難人口 農林水産省・農林水産政策研究所が5年に1度の国勢調査の結果から推計。高齢者(65歳以上)のうち、居住地からスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの店舗まで500メートル以上離れ、かつ自動車が利用困難な人口の割合を表す。

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

熊本のニュース-

2月21日朝刊・音声ニュース

熊本日日新聞

-

昔も今も友だち「ラジオ」 【くまもと昭和俱楽部】

熊本日日新聞

-

〈三セクトップに聞く・肥薩おれんじ鉄道〉沿線の良さをアピール 駅の拠点化へ進む議論【移動の足を考える 第4部 地域交通の今④】

熊本日日新聞

-

手作り、外食…読者の「ごちそう」は? 【くまもと昭和俱楽部】

熊本日日新聞

-

【独自】TSMC、熊本第2工場「年内に着工」 時期見直し 27年末までの稼働は変更せず

熊本日日新聞

-

「虹波」治験対象者のカルテ調査に着手 菊池恵楓園、死亡との因果など真相解明目指す

熊本日日新聞

-

自転車用ヘルメット、中学生以下にも購入補助 上限2千円 熊本市、2025年度予算案に盛り込む

熊本日日新聞

-

【平成の大合併20年・まちとくらしの現在地 第2部「買い物環境」③】帰宅支援、低価格…努力重ねる 芦北町のスーパー「ペア」

熊本日日新聞

-

熊本ヴォルターズ、勝ち星伸ばせ 22、23日に東地区7位福島とホーム戦

熊本日日新聞

-

270人出願変更 熊本県公立高入試 2025年度後期選抜

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。