【連鎖の衝撃 行政編⑥】 消防“心臓部”、万全さ欠く

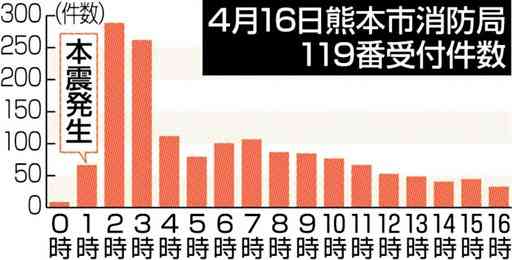

「システムは無事か!」。4月16日午前1時25分、震度6強の激しい揺れが、119番通報を受ける熊本市消防局司令管制室を襲った。粉じんが舞う中、池田光隆司令長の声が響いた。50インチ画面16枚が壁一面に並んだマルチスクリーンと、通報対応に必要なパソコンのモニターが一時消えた。

通常6人で対応する司令管制室は14日夜の「前震」後、10人態勢に拡充していた。「家族が家の下敷きになった。助けて」「胸が痛い。救急車を」。司令管制室は益城町、西原村を含む管内の消防署・出張所23拠点に次々と指示を出し続けた。

25台ある救急車は瞬く間に全台出動、対応はすぐに限界を超えた。28ある電話回線は鳴り続け、16日は対応できただけで1727件に上った。通常の13倍で、このうち出動できたのは4分の1ほど。生命にかかわる可能性が低いと判断した通報には「自力で病院へ」と告げるなどギリギリの判断が続いた。

とはいえ、住民にとって救命救急を担う消防は最後のとりで。熊本市中央区大江にある市消防局の本庁舎は、阪神、東日本の両大震災の経験を基に耐震化し、情報管理の心臓部である3階のシステム室は特に強化していた。当然、今回の揺れにも対応できたはずだったが、少しの油断で足元をすくわれた。

モニターや通信機器類と机の固定が甘かったのだ。地震の揺れで機器は大きくずれてケーブル類が抜けた。

隊員らの安否や出動可能かの確認の傍ら機器類を元に戻し、ケーブル類をつなぎ直す作業に追われた。このため「本震」の揺れがやみ、静寂の後、一斉に鳴り出した119番通報に対応できたのは、本震発生から5分後だったという。

益城町の益城西原消防署でもファクスが落ちて壊れ、司令管制室が送って来る地図や目標物、気象状況などを記した指令書が受け取れなくなった。

救助隊は、やむを得ず詳細情報がないまま出動。住宅地図を頼りに現場に向かい、亀裂が入った道に行く手を阻まれる場面もあったという。「10分の距離が1時間かかったこともあった」と同署救急救助隊の山本祥也小隊長(36)は振り返る。

市消防局の池田司令長は「甘く見ていたわけではないが、万全ではなかったのは確か」と言葉少なに語り、「火事が少なくて救われた」と胸をなで下ろした。

火災で558人が死亡した阪神大震災と比べ、熊本地震の特徴の一つは火災が少なかったことだ。4月14~17日、市消防局管内で地震に起因する火災は9件。いずれもけが人はなかった。

熊本大減災型社会システム実践教育センターの松田泰治教授は「前震、本震とも炊飯時ではなく無風で延焼につながらなかった。ガス供給を自動停止する装置の普及も大きかった」と要因を分析。「倒壊に火災が重なれば被害はさらに拡大していた」と指摘する。

一方、日本火災学会の調査によると、その阪神大震災では、生き埋めになった人の97・5%が消防などの助けが来る前に自力や家族、地域住民によって救出された。

熊本学園大の高林秀明教授(地域福祉)は「大規模災害は公助にも限界がある。日常から地域の結び付きを強めておくことが、救出や避難に有効に働く」と自主防災組織など地域コミュニティーの重要性を強調した。(上田良志)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツTHEMES

熊本地震-

熊本地震で被災の熊本競輪場、2026年1月にグランドオープン 熊本市方針、駐車場整備の完了後

熊本日日新聞

-

【熊日30キロロード】熊本地震の被災を機に競技開始…32歳塚本(肥後銀行)が〝魂〟の完走 18位で敢闘賞

熊本日日新聞

-

天ぷら、スイーツ…「芋」づくし 産地の益城町で初のフェス

熊本日日新聞

-

地震で崩れた熊本城石垣、修復の担い手育成を 造園職人向けに研修会

熊本日日新聞

-

熊本地震で被災の油彩画、修復報告展 御船町出身・故田中憲一さんの18点 熊本県立美術館分館

熊本日日新聞

-

熊本城復旧などの進捗を確認 市歴史まちづくり協議会

熊本日日新聞

-

熊本市の魅力、海外メディアにアピール 東京・日本外国特派員協会で「熊本ナイト」 熊本城の復興や半導体集積

熊本日日新聞

-

熊本地震で被災…益城町が能登支える「芋フェス」 11日、NPOなど企画 能登の特産品販売、トークショーも

熊本日日新聞

-

「安全な車中泊」普及へ、熊本で産学官連携 避難者の実態把握、情報提供…双方向のアプリ開発へ

熊本日日新聞

-

石之室古墳、石棺修復へ作業場設置 熊本市の塚原古墳群 2027年度から復旧工事

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。