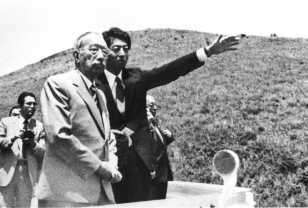

阿蘇で農業のはずが行革審部会長に 「地方分権」答申に政府は冷淡 日本新党結成、新党ブーム 参院で4議席、小池百合子氏らと国会へ <細川護熙さんのあのころ>

(聞き手・宮下和也)

-前回は熊本県知事を辞めて阿蘇で農業をしようということでしたが、世間はなかなか許してくれません。臨時行政改革推進審議会(第3次行革審)の「豊かなくらし部会」の部会長に就任なさったのは知事退任とほぼ同時の1991年2月です。日経連会長の鈴木永二さんが行革審の会長でした。直接依頼があったのですか。

そうです。鈴木さんとのご縁は何だったかというと…。普通政治家は、お金をもらうためにすぐ経済界の人たちにゴマをすって近づくわけですよね。経団連に行ったり、経済同友会に行ったり。私はそういう付き合いは全くありませんでした。頭を下げていくことも嫌いだし、そんなとこに物乞いしに行くのも嫌だし、だから経済界の人たちとのご縁はほとんどありませんでした。

ただ何かの機会に、評論家の秋山ちえ子さんに呼ばれた席で、鈴木会長と同席したんですよ。秋山さんは時々、熊本に来ておられ、熊本県政もラジオ番組でいろいろバックアップしていただきました。秋山さんと仲のいい、福岡の中洲で一番のクラブ「フェニックス」をやっておられた小森田禮子さんという方が熊本の方で、秋山さんが熊本に来られる時はいつも小森田さんがご一緒でした。

それで、秋山さんと小森田さんが鈴木さんと会食している時に呼ばれたのかな。東京のイタリアンレストランだったか、和食にも行った覚えがありますが、そこでお会いしたんだと思います。

その後、「ちょっと会いたい」と直接電話がかかってきて、行革審の部会長を引き受けてくれないかと。「外政の方は稲盛(和夫)さん、内政の方は細川さんにやってもらいたい」。それで、お引き受けしましょうと、(阿蘇の)畑の方は頓挫しちゃったわけです。

行革審答申へ休み返上で議論

-第3次行革審の「豊かなくらし部会」は細川護熙部会長、内田健三部会長代理ら27人。消費者・生活者重視、地域重視の観点から行政のあり方を検討しました。また、国際化に向けた日本の対応を考える「世界の中の日本部会」の部会長は稲盛和夫京セラ会長(当時)でした。議論は知事退任直後の1991年2月にスタート。同年12月に、第3次行革審の第2次答申として宮沢喜一首相に提出されました。

答申までは、それはもう大変でした。毎週土曜日曜もなしに、休みの日も返上して議論していましたからね。これがまたそうそうたるメンバーなんです。ヤマト運輸の小倉昌男会長をはじめ、その時を代表する経済界の重鎮、学者が入っていました。そういう中で若造の私が部会長というのは、ちょっと荷が重かったけれども、それだけ役所も緊張感を持っていたし、よくサポートしてくれました。

答申は紙としてはまあまあのものだったと思います。かなり「へこまされ」ましたけどね。ところが提出後の政府の方の反応は極めて冷淡なもので、特に地方分権などはほとんど及第点はなかった。この1年何をやってきたのかという思いがありました。

-特に力を入れたのは地方分権。

はい。規制緩和もそうでしたね。それこそ例の、県立劇場の話もありました。

-熊本県立劇場前のバス停の話を著書から引きます。劇場玄関の真正面にあって景観の妨げになるバス停を10メートルほどずらそうとした時の話。

〈スピードと実行は私の政治のモットーです。思い立ったらすぐに実行。私に任せてもらえるなら、一人でバス停をかかえて、ものの三十秒くらい、即席ラーメンがゆであがるまでには片がつくはずだと思っていました。ところが、これがそうは簡単に事が運ばなかったのです。

「簡単には動かせません。バス停は、運輸省の管轄でございます」

こんな些細なことにまで霞が関のハンコがいるのです〉(細川護熙、岩國哲人著『鄙の論理』から)

自民党一党支配を壊せ 一人で「新党結党宣言」

-国と地方を対等、水平の関係と位置付ける地方分権一括法が成立したのはずっと後の1999年7月。行革審のこの答申は、その出発点の一つといえるものですね。国や都道府県の権限をモデル市町村に移管する「地方分権特例制度」(パイロット自治体)など、今につながる提案が少なくありませんでした。

当時、地方は本当に中央の出先機関でしかなかったですね。一括法はその時の答申の流れが生きたものです。基本的にはまだ不十分でしたが、大きな軌道だけは引いたと思います。あれがなければもっとひどいことになっていたんじゃないですかね。

残り 3057字(全文 4901字)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

熊本のニュース-

Leolaさん(益城町出身)、ロアッソ応援歌「RED」熱唱 「突き進む思いを歌詞に」 <サッカーJ2ホーム開幕戦・熊本3―0札幌>

熊本日日新聞

-

大学生と感じる農業のリアル 生産現場訪ねる活動、九州農政局の若手有志が企画

熊本日日新聞

-

妊婦支援で毎月米5キロ贈る 人吉市、東洋ライス(和歌山市)が無償提供

熊本日日新聞

-

第70回全九州社会人バドミントン選手権=記録

熊本日日新聞

-

肥後名人戦、地区予選始まる 熊本市・上益城地区代表に6人

熊本日日新聞

-

川瀨(上天草高)3位 重量挙げ全日本ジュニア選手権 女子59キロ級

熊本日日新聞

-

【速報】熊本ヴォルターズ大勝 福島に92ー60

熊本日日新聞

-

【とぴっく・合志市】妖怪・忍者イラストコンテストの授賞式

熊本日日新聞

-

【速報】J2ロアッソ熊本 ホーム開幕戦快勝 昨季J1の札幌を撃破

熊本日日新聞

-

メジロ飛び交う「友情の梅」 荒尾市・宮崎兄弟の生家施設

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。