永田良三さんの秘書団入りから「権不十年」まで 中央の人材の知恵借りた県政運営 知事3選不出馬から第3次行革審部会長…そして日本新党へ <細川護熙さんのあのころ>

(聞き手・宮下和也)

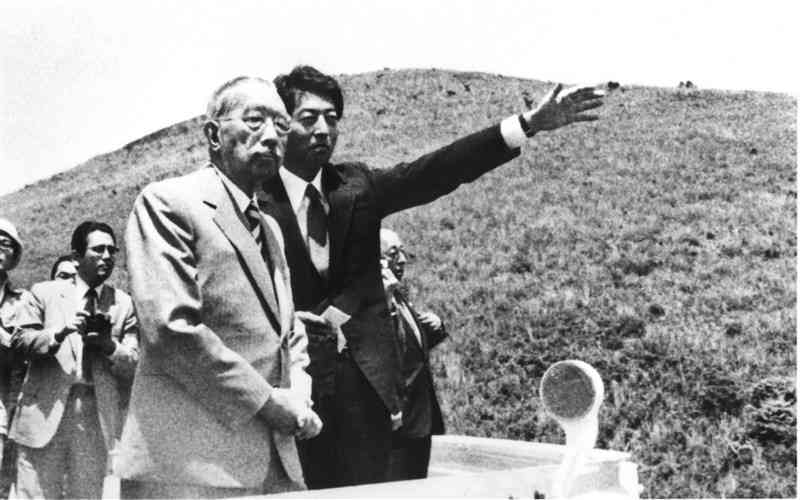

-2期務めた熊本県知事(1983~1991年)前後のお話を伺っています。後に日本新党事務局長になる永田良三さん(2005年3月死去)が秘書団に加わったのはこの頃ですか?

永田さんとの縁は昭和57(1982)年の夏くらいじゃないかと思います。そもそも永田さんは(熊本市長や衆院議員を務めた)石坂繁さんと縁のあった人なんです。石坂さんの後援会の玄石会というのがあってね。永田さんは国際協力事業団に勤めていて、私が知事選に出る頃に退職になった。そこで私の秘書の八塚(南海夫氏)が一人で行ったと思います。八塚と関上(伸彦氏)は全然熊本に縁がない。やはりこれから知事選を目指していくとなると、どうしても熊本に、重しになる人がいていただかないと困る、どうか力を貸していただけないかと、お願いに行きました。

彼は陸士(陸軍士官学校卒)なんですね。57期だったかな。佐竹商事の佐竹敏夫さんには私はとてもかわいがられたんですが、佐竹さんが陸士55期、山内新さん(のち副知事、熊本ファミリー銀行会長)が59期だったかな。佐竹さんも永田さんをけしかけたし、山内さんも、手伝ったらどうかと言っていただいたと思います。そんなことで永田さんはうちの事務所に来て座ることになりました。それから結局、日本新党の頃までずっと事務所長で座っていただいたわけです。

永田さんはバランス感覚もいい、何て言うのかなあ、大人でした。誰からも人柄は好かれていたし、しかし言うべきことはきちっと言うしね。立派な人物でした。さすが陸士の精鋭だと思いましたよ。陸士の人たちは山内さんも佐竹さんも立派だった。鍛えられている人たちは違うなと思いました。

今に残るアートポリス テクノポリスはTSMCに結実

-話は変わって、細川さんが知事就任後に取り組んだ事業の一つにアートポリスがあり、県内に完成したさまざまな建築は今も存在感を放っています。昨年末に亡くなった磯崎新さんは日本を代表する建築家の一人でしたが、アートポリス事業の初代コミッショナーを務めました。

アートポリスは、ベルリンの国際建築展(IBA)を見に行ったのがきっかけです。就任2期目の時(1987年)だったと思います。何で行ったかというと、ヨーロッパの街づくりを見たかったんですね。IBAは集合住宅に関わる展覧会だったんですけど、私はもっと大きく、広く、街づくり全体に関わる建築博覧会、街づくり博覧会っていうのをやってみたいと思った。磯崎さんはIBAにも関わっておられて、前から親しくしていました。そこでとりまとめ役というか、コミッショナーをお願いしました。

あそこの建物はこういう建築家にお願いしたらいい、というような、地域や建物の性格とか特色を踏まえて選んでいただける方じゃないと、コミッショナーは務まらない。磯崎さんが一番ふさわしいと思いました。

街づくりは前から関心があったんですけど、例えば都内のこのアトリエから湯河原に行くっていったって、鉄道の両側を見ると四角い建物ばかりで面白くない。そしてよくこんなところに家が建てられるなというところに建っている。ヨーロッパなんかに行ったら考えられない話で、私は知事の頃に冗談で言ったことがあります。「どうしてみんな四角い建物しか考えないんだ。ドイツやフランスには三角のものもたくさんある」って。極端な話ですけどね。

先日、建築雑誌の「日経アーキテクチュア」の人が取材に来て、「アートポリスは素晴らしいプロジェクトだった」と言ってもらえました。

-アートポリスプロジェクトは2022年度末までに104件が完成。このほか県内の優れた建築物を顕彰するアートポリス推進賞に185件が選定されています。

最初の頃は、木島安史さんとか葉祥栄さんとか熊本の方々をはじめ、安藤忠雄さんや伊東豊雄さんなど名の知れた方々にもお願いして、とにかく面白い建物がだいぶできました。清和村(現山都町)の清和文楽館は石井和紘さんでした。あれも磯崎コミッショナーが文楽というものをよくわかっている人で、あそこの土地にうまくつくってくれるのは石井さんしかいない、と選ばれたわけですよね。

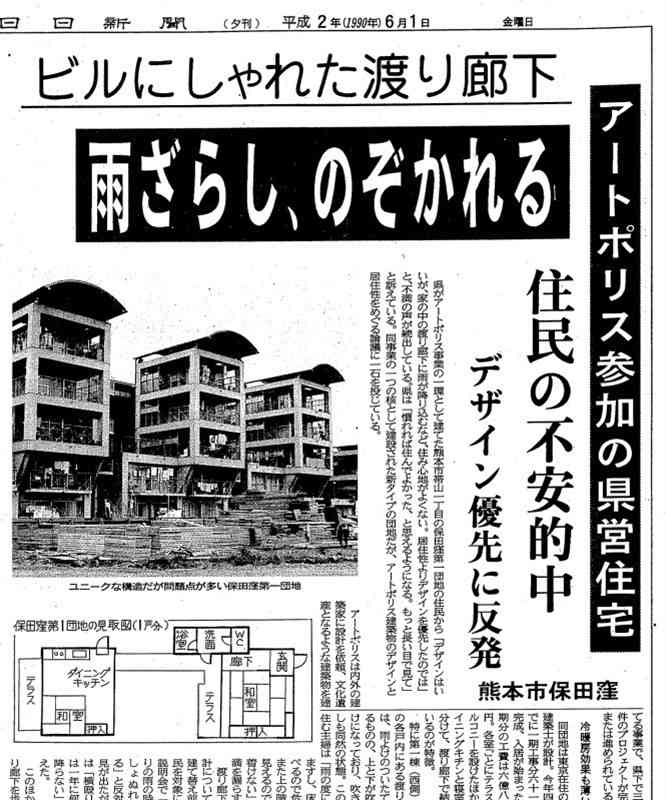

そんな風に随分できていって、一方でいろいろ問題もありましたけど。例えば山本理顕さんの保田窪団地(県営保田窪第一団地)ね。あれなんか議会でだいぶつるし上げられました。風呂場まで渡り廊下を歩いてる時にね、雨が吹き込むじゃないかと言われて。ただ山本さんが考えたのは、江戸時代からある自然と調和した家ってことでね。あえてそういうつくりにされたんです。文化と利便性というのは、そりゃあ相反するところがあるというのも、ある程度受け入れなきゃいかんのじゃないか。そうでないと本当に素晴らしい街づくりはできないんじゃないかと答弁した記憶があります。

妹島和世さんは再春館だったかな(再春館製薬女子寮)。本当にいいものができている。レンゾ・ピアノさんの牛深ハイヤ大橋、あれだって建築科の学生たちがよく見に来てくれるわけですから。

-熊本テクノポリス構想は沢田一精知事の時代にスタートして、84年に国の地域指定を受けました。これも今日を思えば先見の明がありました。

そうですね。知事の時にテクノポリスをやったし、アートポリス、緑のまちづくりをやった。そのテクノポリスなんかが今のTSMCの進出に結び付いたのだとしたら、それは非常にいいことだと思います。

私は参議院議員の頃にね、自民党の情報産業調査会長をしていたんですよ。そこで随分ソフトウエアの人たちとのつきあいがありました。当時(86年)、熊本に来ていただいた企業に「構造計画研究所」があります。熊本城天守閣の構造設計をした会社ですが、そこの服部正(まこと)さんという社長さんと私は、しょっちゅう京都に仏像を見に行っていた。そういう縁でぜひ熊本に来てほしいとお願いして、大津町に案内したら、「ああ、ここに決めます」って来ていただいたんです。東京エレクトロンなども当時お願いして引っ張ってきた会社ですけれども、そういう集積は大きかったと思いますね。

でも今は熊本の地価が上がって大変だそうですね。私が心配しているのは水の問題です。水前寺公園の水がかれるんじゃないかとか、いろんな話を聞きますからね。いかに水の都といってもTSMCなんか出てくるとものすごい量の水を使うでしょうから。しかもソニーも来るとか。その辺はよほど慎重に考えていってもらいたいですね。

残り 1594字(全文 4286字)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

熊本のニュース-

【TSMCインパクト第2部「栄光再び 九州と半導体」③】人材育成、台湾と「相互連携で」 少子化で不足、教育機関にも動き

熊本日日新聞

-

【平成の大合併20年・まちとくらしの現在地 第2部「買い物環境」⑤】産山村中心部「うぶマート」が拠点施設に 三セク運営、公共交通でのアクセスに課題も

熊本日日新聞

-

水俣病患者、苦難の闘いつづる 関西訴訟原告の坂本さん没後3年 支援者が「続・水俣まんだら」出版

熊本日日新聞

-

南阿蘇村長に太田氏 現職の3選阻み初当選

熊本日日新聞

-

南阿蘇村議12人決まる 現職8人、新人4人

熊本日日新聞

-

6000人、干拓地駆ける 「玉名いだてん」「横島いちご」マラソン

熊本日日新聞

-

南小国町の役場窓口に「自動翻訳機」 外国出身住民の増加に対応 相談しやすい関係づくりを

熊本日日新聞

-

人道トンネルをアートで明るく 熊本市北区の清水小6年生 手をつなぐ人々を生き生きと描く

熊本日日新聞

-

24日初防衛戦の堤(九学高出)、〝兄弟子〟からエール ボクシング元世界王者・福原さん(熊本市)「重圧を力に。きっと勝つ」

熊本日日新聞

-

<バスケB2第23節・熊本92─60福島>ヴォルターズ田中、長距離砲でチーム最多18点

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。