【連鎖の衝撃 建物編②】 耐震化「やっておけば」 県内住宅の3割弱が新基準満たさず 重い費用負担が壁に

「こうして実際に改修が役立つ日が来るとは…」。益城町の自営業の男性(47)は、2度の震度7を受けて倒れなかった木造2階建ての自宅を見やり、複雑な表情を浮かべた。

近所には大きく崩れたり、傾いたりした住宅がある。男性の家も壁などが崩れたが、半壊程度で持ちこたえた。2013年に増改築した際、費用約200万円をかけて耐震改修を施していた。

きっかけは、11年の東日本大震災だった。上下がひっくり返った建物を報道で見て、地震は怖いと思った。現在築39年の自宅は、1981年の新耐震基準より前の建築だった。耐震改修で、壁を補強する筋交いを2倍にし、屋根材を瓦から軽いスレートに張り替えた。

4月14日夜の前震は自宅で食事中に起き、16日の本震の時は車中に避難していた。家族4人とも無事だったが、今も町の体育館で避難生活を続ける。「家が倒れなかったのは不幸中の幸いだが、使えるかどうか分からない」という。

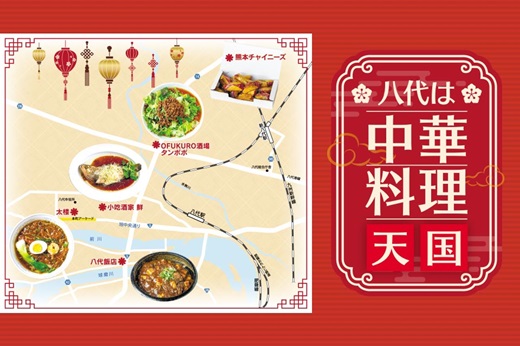

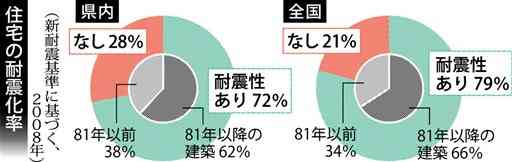

県によると、2008年時点の県内住宅数は約66万5千戸。38%が81年以前に建っていて、うち28%が同年改正の新耐震基準を満たしていなかった。

古い建物の耐震改修には、公的補助がある。国土交通省などによると通常100万~200万円の改修費用がかかるが、そのうち上限60万円(県内実績)ほどを補助する仕組みだ。

制度は自治体ごとの実施で、福岡県や宮崎県では全市町村が一戸建て住宅を対象に補助。全国でも8割の市町村が導入している。だが、熊本県内(45市町村)では4割以下の16市町しか設けていない。益城町にも制度がなく、耐震化は進んでいなかった。制度のある熊本市でも昨年度の利用実績は15件だった。

県の耐震化目標は15年度末に90%だったが、最新の13年推計で76%にとどまり、全国平均の82%を下回っている。公的補助はあっても補助率がそれほど高くなく、高齢者の世帯にとって費用負担が重いことも、ネックになっているという。

前震後に益城町に入った大分大の田中圭准教授(木質構造学)は、本震後に町の風景が一変したことに驚いた。前震に持ちこたえていた古い住宅の多くが、本震で倒壊してしまったからだ。田中准教授は「81年以前に建てられた住宅の耐震性強化を急ぐ必要がある」と強調する。

木造2階建ての自宅が全壊した同町惣領の原田将和さん(66)は「耐震化なんて考えたこともなかった。やっておけば良かったと今さら言っても後の祭りだが」と唇をかむ。

県立大環境共生学部の北原昭男教授は「今回の地震で県民の意識も高まったはず。補助制度の促進とともに、家庭でもできる簡単な補強を進める必要がある」としている。(馬場正広、山口尚久)

●補助自治体、県内は4割 全国平均下回る

県内で一戸建て住宅の耐震改修を補助している自治体は45市町村のうち4割以下の計16市町にとどまり、全国平均の8割を大きく下回っている。九州でも福岡や宮崎県などは、過去の地震や南海トラフ巨大地震への危機感を背景に、取り組みが進んでいる。

熊本地震以降、九州内の他県では、住宅の耐震診断や改修についての問い合わせが増えているという。

阪神大震災を踏まえ制定された耐震改修促進法に基づき、国は耐震改修を促進。補助制度は診断と改修の2段階で、耐震基準を下回っていた場合、改修費用の一部を補助する。

国は補助制度のある市町村に対し、原則として改修額の11・5%を助成。九州では福岡、長崎、大分、宮崎県の全市町が診断・改修を補助。熊本県内で改修を補助しているのは熊本市や甲佐町など16市町で、実施率は36%にとどまる。

福岡では、2005年の福岡西方沖地震などを契機に市町村での導入が進み、県も目視で耐震度をチェックする簡易診断の費用を補助している。宮崎県建築住宅課は「県内には旧耐震基準の古い建物が多い。南海トラフ巨大地震などへの備えから、住宅の耐震化は急務」としている。

熊本県土木部は「低コストの改修工法の普及を図るほか、市町村と連携し、助成制度の拡充に努めたい」としている。(馬場正広)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツTHEMES

熊本地震-

熊本地震で被災の熊本競輪場、2026年1月にグランドオープン 熊本市方針、駐車場整備の完了後

熊本日日新聞

-

【熊日30キロロード】熊本地震の被災を機に競技開始…32歳塚本(肥後銀行)が〝魂〟の完走 18位で敢闘賞

熊本日日新聞

-

天ぷら、スイーツ…「芋」づくし 産地の益城町で初のフェス

熊本日日新聞

-

地震で崩れた熊本城石垣、修復の担い手育成を 造園職人向けに研修会

熊本日日新聞

-

熊本地震で被災の油彩画、修復報告展 御船町出身・故田中憲一さんの18点 熊本県立美術館分館

熊本日日新聞

-

熊本城復旧などの進捗を確認 市歴史まちづくり協議会

熊本日日新聞

-

熊本市の魅力、海外メディアにアピール 東京・日本外国特派員協会で「熊本ナイト」 熊本城の復興や半導体集積

熊本日日新聞

-

熊本地震で被災…益城町が能登支える「芋フェス」 11日、NPOなど企画 能登の特産品販売、トークショーも

熊本日日新聞

-

「安全な車中泊」普及へ、熊本で産学官連携 避難者の実態把握、情報提供…双方向のアプリ開発へ

熊本日日新聞

-

石之室古墳、石棺修復へ作業場設置 熊本市の塚原古墳群 2027年度から復旧工事

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。