車道のド真ん中に鳥居、なぜ? 熊本市の藤崎八旛宮 戦後市街地の変遷見守る

「藤崎八旛宮(熊本市中央区)の参道は、大鳥居の柱で車道が分断されていて狭くて通りづらい。どうしてこんな特殊な形状になったのか」。SNSこちら編集局(S編)に寄せられた声から経緯を調べると、〝車社会〟化していった地域の歴史が浮かんだ。 ...

残り 967字(全文 1087字)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

熊本のニュース-

【速報】国道3号、大雪で通行止め 八代市日奈久~水俣市陣内

熊本日日新聞

-

特殊詐欺対策に防犯電話機を 購入世帯へ熊本県警がギフトカード 自動通話録音機など

熊本日日新聞

-

慶誠高、知事に準V報告 バスケウインターカップ女子 熊本県庁

熊本日日新聞

-

「ひなまつり」原点の専徳寺も参加 人吉球磨の旅館などで観光キャンペーン

熊本日日新聞

-

【速報】九州道、八代-えびの間で通行止め

熊本日日新聞

-

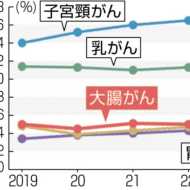

【解説】時間ない、面倒だから…大腸がん検診の受診率上がらず 熊本市、内視鏡検査の無償化検討

熊本日日新聞

-

【独自】大腸がん内視鏡検査、熊本市が無償化検討 実現なら全国初 50代後半対象に25年度から

熊本日日新聞

-

熊本市電の超低床車両、わずか20年で廃車 ドイツ製2編成 故障部品の製造終了で修理できず

熊本日日新聞

-

【選挙ファイル】大津町長・町議選 現町政を信任 議会は若返りと刷新感

熊本日日新聞

-

【選挙ファイル】多良木町長選 若さアピール、大差で制す

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

学んで得する!お金の話「まね得」

お金に関する知識が生活防衛やより良い生活につながる時代。税金や年金、投資に新NISA、相続や保険などお金に関わる正しい知識を、しっかりした家計管理で安心して生活したい記者と一緒に、楽しく学びましょう。

※この連載企画の更新は終了しました。1年間のご愛読、ありがとうございました。エフエム熊本のラジオ版「聴いて得する!お金の話『まね得』」は、引き続き放送中です。