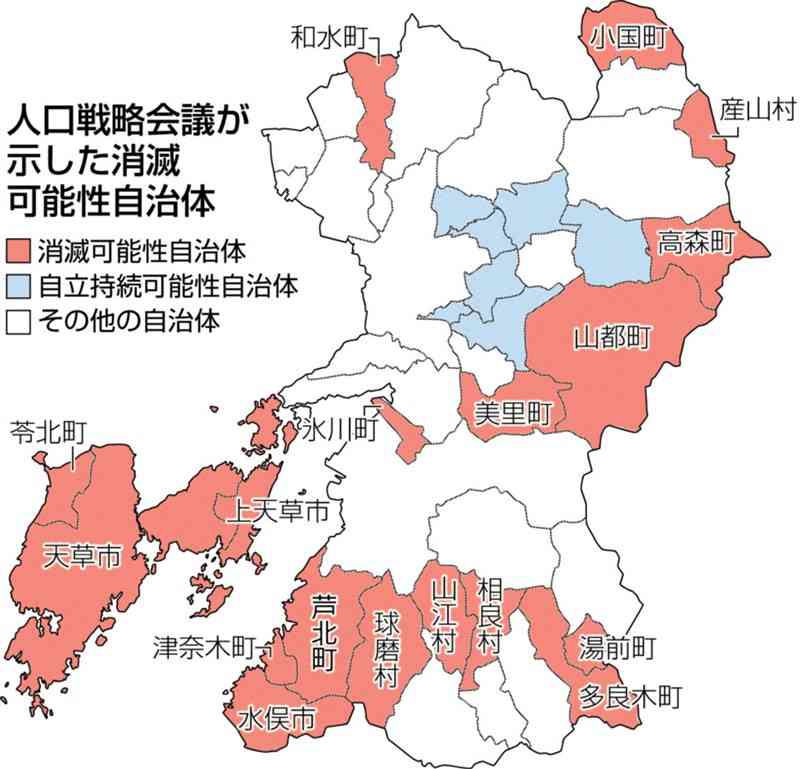

「消滅可能性自治体」県南に集中…10年前と構図変わらず 県、工業団地整備や振興策で格差解消めざす

経済界有志らでつくる「人口戦略会議」が4月に示した「消滅可能性自治体」。若い女性の減少幅を基に、熊本県内の18市町村を「消滅の可能性がある」自治体と位置付けた。当該自治体は、県南部を中心に山間地や天草地域に集中しており、これまでも指摘され...

残り 2102字(全文 2222字)

RECOMMEND

あなたにおすすめPICK UP

注目コンテンツNEWS LIST

熊本のニュース-

阿蘇市が当初予算167億円 骨格編成、前年度比9%減

熊本日日新聞

-

菊陽町の通学路 約60地点を改善

熊本日日新聞

-

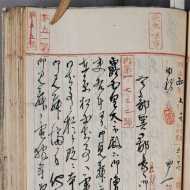

「大津事件」 誠意が対立回避の一助に【行政文書が照らす近代熊本⑪】

熊本日日新聞

-

宇城市が骨格編成の当初予算 2・7%減の340億8800万円

熊本日日新聞

-

甲佐町が予防接種ミス 3カ月の乳児に期限3週間過ぎたワクチン接種

熊本日日新聞

-

「やつしろ未来創造塾」 5期生が修了式

熊本日日新聞

-

【とぴっく・荒尾玉名】不法投棄ごみ撤去作業

熊本日日新聞

-

【玉名市議会】21日開会

熊本日日新聞

-

菊陽町長「町南部の県道改良を」 熊本県に要望「住民が熱望している」

熊本日日新聞

-

【とぴっく・玉名市】韓国の高校生が専大熊本高訪問

熊本日日新聞

STORY

連載・企画-

移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。

-

コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん

熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。